„Überflüssig und unsichtbar?“ – Lebenslagen im Alter zwischen Ungleichheit, Vielfalt und Potentialen

Unter diesem Titel haben sich Studierende im Wintersemester 2024/25 und Sommersemester 2025 im Rahmen des zweisemestrigen Projektmoduls (M15) intensiv mit der differenzierten Betrachtung des Alters und der Entwicklung partizipativer Praxisprojekte für mehr Sichtbarkeit und Teilhabe älterer Menschen befasst.

Das Seminar wurde in Zusammenarbeit von Frau Stenzel und Katharina Boeder als studentischer Tutorin begleitet.

Zu Beginn des Seminars setzten sich die Studierenden mit unterschiedlichen Lebensrealitäten älterer Menschen auseinander, etwa mit Diskriminierungserfahrungen, gesellschaftliche Isolation und Gesundheit, aber auch Potenzialen und Ressourcen. Dabei reflektierten sie außerdem ihre eigenen Altersbilder und weit verbreitete gesellschaftliche Stereotype. Auf dieser Grundlage entwickelten die Studierenden dann gemeinsam mit Praxispartner:innen konkrete Projektideen, die sie nun im Sommersemester eigenständig geplant und umgesetzt haben.

Die Bandbreite der Themen ist groß und spiegelt die Vielfalt und Vielschichtigkeit der Lebensphase Alter wider. So befasste sich eine Gruppe mit der Lebensrealität queerer Menschen im Alter, eine andere mit Altersbildern und ihrer Wirkung. Weitere Projekte widmeten sich Fragen der Online-Sicherheit und des Schutzes vor Betrug, der Gestaltung von Abschieds- und Erinnerungskultur sowie dem Umgang mit Krisen und Verlusten im Alter. Die folgenden Beiträge wurden von den einzelnen Projektgruppen selbst verfasst und geben jeweils kleine Einblicke in den Arbeitsprozess, Herausforderungen und persönliche Erkenntnisse.

„Sitzt die Hose richtig?“ – Zine über queeres Leben im Alter

Unsere Projektgruppe legte den Fokus auf eine oft übersehene Zielgruppe innerhalb der Lebensphase Alter: queere Menschen.

Nach der ursprünglichen Idee einer Ausstellung im öffentlichen Raum entschieden wir uns – auch aus Zeit- und Organisationsgründen – für ein anderes Format: das Zine „Sitzt die Hose richtig? Queer und alt – Denkanstöße“. Dieses 8-seitige Heft wurde in leichter Sprache verfasst, um einen möglichst niederschwelligen Zugang zum Thema zu schaffen. Es behandelt zentrale Herausforderungen und Erfahrungen queerer älterer Menschen, wie beispielsweise die Identitätsfindung im Alter.

Ein besonderes Highlight ist ein Interview mit einer 60-jährigen Transfrau, das wir mit einem selbst entwickelten Leitfaden geführt haben. Nach mehreren erfolglosen Interview-Anfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. queeren Altenwohnheimen und Beratungsstellen) war dieses Gespräch ein wertvoller Beitrag. Die Ausschnitte des Interviews finden sich als begleitende Zitate passend zu den inhaltlichen Kapiteln des Zines – sie geben dem Heft eine persönliche, erfahrungsnahe Perspektive.

Ein Glossar, ein Fazit mit reflektierenden Fragen und ein Impressum runden das Zine ab. Es liegt in zwei Fassungen vor, jeweils in Du- und Sie-Form, und wird als digitale PDF- Version sowie als druckfreundliche DIN-A2-Fassung mit Bastelanleitung zur Verfügung gestellt.

Ziel ist es, das Zine an Schulen als Unterrichtsmaterial sowie an Einrichtungen der Altenhilfe weiterzugeben, um das Bewusstsein für queere Lebensrealitäten im Alter zu stärken und Denkanstöße zu bieten.

Altersbilder

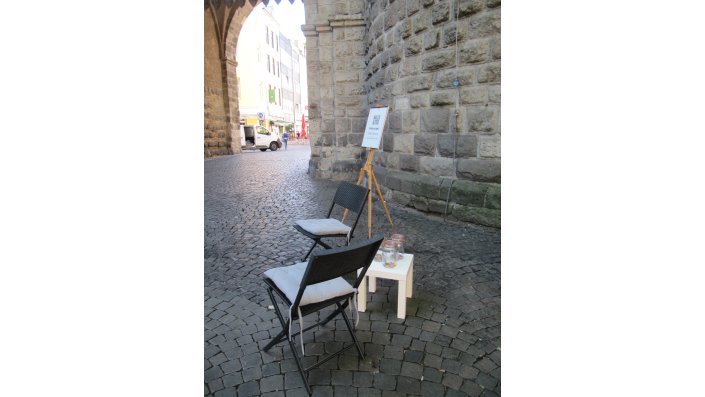

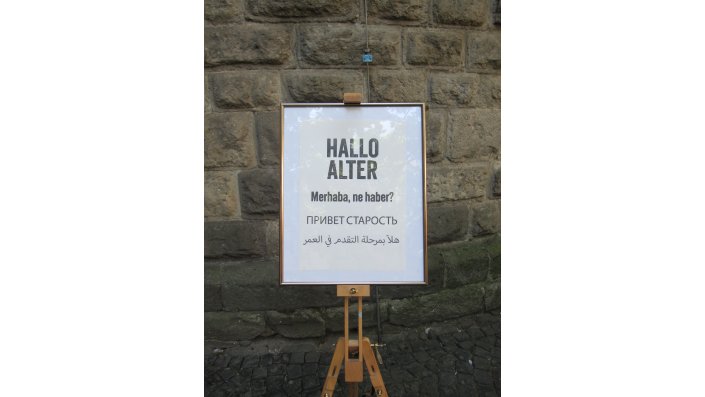

Unsere Gruppe „Altersbilder“ setzte sich zunächst intensiv mit der Reflexion eigener Altersbilder auseinander und entwickelte daraufhin das Interesse an einem breiteren Dialog mit Menschen verschiedenen Alters. So konzipierten wir ein Dialogangebot, bei dem wir Klappstühle sowohl im Friedenspark in der Südstadt als auch an der Eigelsteintorburg aufstellten. Zum Einstieg verwendeten wir Satzanfänge wie „Alter ist...“, um die Gespräche zu initiieren, und hatten einige Fragen parat, falls die Gespräche ins Stocken gerieten. Insgesamt entwickelten sich die Dialoge jedoch meist frei und ungezwungen. Überraschend war, dass vor allem Männer das Gesprächsangebot im öffentlichen Raum annahmen, während bei einer zusätzlichen Durchführung in einem Altenpflegeheim ausschließlich Frauen mit uns sprachen. Insgesamt wurde unser Austausch positiv aufgenommen. Unsere einheitlichen T-Shirts mit dem Slogan „Hallo Alter“ riefen unterschiedlichste Reaktionen hervor, von „Das ist respektlos“ bis „Hallo zurück“. Allen Reaktionen gemein war, dass sich daraus anregende Gespräche über persönliche Altersbilder entwickelten. In der Schlussphase des Projekts fühlen wir uns in unserer Annahme bestätigt: Altern ist keine homogene Erfahrung, sondern bildet ein äußerst differenziertes Bild ab. Altern betrifft uns alle: bspw. in der Beziehung zu unseren Eltern, aber auch, weil uns diese Lebensphase selbst bevorsteht. Als angehende Sozialarbeiter*innen erkennen wir darin ein faszinierendes und herausforderndes Arbeitsfeld. Bedenkt man, dass wir mit 60 Jahren noch durchschnittlich mehr als 20 Lebensjahre vor uns haben, stellt sich uns die Frage: Warum widmen wir diesem Lebensabschnitt so wenig Aufmerksamkeit? Hier gibt es noch viel Raum, eine Lebensphase aktiv zu gestalten und wertzuschätzen.

Einblicke aus dem Praxisentwicklungsprojekt im Rahmen des Moduls 15

Abschieds- und Erinnerungskultur

Unsere Gruppe setzte sich mit dem Thema „Tod, Sterben und Abschied“ auseinander. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist diese Thematik tabuisiert und unterrepräsentiert. Gleichzeitig schafft die Tatsache, dass jeder Mensch mit Alter, Tod und Vergänglichkeit konfrontiert ist, eine Relevanz, dieses Thema sichtbar zu machen. Hierfür haben wir ein Informations- und Gesprächsangebot geschaffen.

Zu Beginn des Projekts fiel es uns schwer, das Thema einzugrenzen und eine zu bearbeitende Forschungsfrage zu formulieren. Nach einer längeren Orientierungsphase fanden wir folgende Forschungsfrage zielführend: „Welchen Einfluss haben Sterberituale verschiedener Kulturen auf die Praxis in sozialen Einrichtungen und welche Erkenntnisse kann die Soziale Arbeit daraus für den kultursensiblen Umgang mit Tod und Sterben gewinnen?“ Infolge der formulierten Fragestellung konnten wir unsere Literaturrecherche präzisieren und Rechercheschwerpunkte innerhalb der Gruppe aufteilen. Untersuchungsgegenstände waren hierfür einerseits verschiedene Praktiken der Religionen wie Judentum, Christentum und Islam, andererseits Einrichtungen der Palliativ-Care, der Altenpflege, Hospize und Bestattungsunternehmen. Um individuelle praxisbezogene Fragen klären zu können, konnten wir einige Mitarbeitende aus den aufgezählten Einrichtungen gewinnen und damit die literaturbasierte Recherche ergänzen.

Zur Projektdurchführung und Präsentation unserer Ergebnisse entschieden wir uns aufgrund der gegebenen Ressourcen dazu, eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der TH Köln abzuhalten. Hierfür gestalteten wir sowohl einen Info-Stand für die unterschiedlichen Religionen als auch einen interaktiven Stand zur persönlichen Bedeutung des Themas Tod und Sterben. Außerdem bauten wir für die verschiedenen Einrichtungen jeweils einen Info-Stand auf, sodass der Ausstellung in Form von diversen Plakaten, Bildern, Gegenständen und Videodokumentationen ausreichend Raum gegeben werden konnte.

Mit Sicherheit im Alltag – Ein Workshop für Senior*innen

Unsere Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema Betrugsschutz und hat dazu einen zweistündigen Workshop für Senior*innen zum Thema „Sicherheit im Alltag und Online“ durchgeführt. Die Veranstaltung fand am 14. Mai in der evangelischen Lukaskirchengemeinde statt und hatte das Ziel, Menschen ab 60 Jahren für alltägliche und digitale Betrugsmaschen zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Unser Projekt verfolgte dabei das übergeordnete Ziel, die Sichtbarkeit älterer Menschen zu stärken – insbesondere im digitalen Raum, wo sie sich oft als „unsichtbar“ oder abgehängt erleben. Schon bei der Planung wurde deutlich, wie aktuell und relevant das Thema ist. Immer wieder hörten wir von Fällen des Enkeltricks, falscher Polizisten oder betrügerischen WhatsApp-Nachrichten. Umso mehr wollten wir nicht nur informieren, sondern auch stärken. Die Planung erforderte eine altersgerechte Didaktik – komplexe digitale Themen einfach zu vermitteln, ohne zu überfordern. Rückfragen zeigten, wie stark viele Senior*innen das Gefühl haben, in der digitalen Welt nicht mitgedacht zu werden. Für uns als Team war das eine wichtige Lektion: zuhören, Unsicherheiten ernst nehmen und auf Augenhöhe arbeiten.

Unsere Gruppe entwickelte einen interaktiven Workshop mit leicht verständlichen Erklärungen, praxisnahen Übungen und Raum für Fragen und Austausch. Der Ablauf war klar strukturiert: Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung starteten wir mit einem Impulsvortrag zu häufigen Betrugsmaschen im Alltag und Internet. Ein Highlight war die Übung „Echt oder Fake?“, bei der wir gemeinsam mit den Teilnehmenden verschiedene Nachrichten analysierten und besprachen. Dabei zeigten die Senior*innen großes Interesse, stellten viele Fragen und brachten ihre eigenen Erfahrungen ein. Die aktive Beteiligung und Offenheit der Gruppe waren beeindruckend. Natürlich gab es auch Herausforderungen: Zum Beispiel war es anfangs schwierig, die richtige Balance zwischen Informationsdichte und Verständlichkeit zu finden. Besonders bei sensiblen Themen wie Online-Banking oder der Erstellung sicherer Passwörter merkten wir, wie wichtig eine niederschwellige und alltagsnahe Vermittlung ist. Die Methoden mussten flexibel angepasst und teilweise kurzfristig verändert werden, wenn etwas nicht wie erwartet funktionierte. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigten unsere Herangehensweise: Viele berichteten, dass sie sich im Alltag mit digitalen Themen oft überfordert und allein gelassen fühlen – nicht, weil das Interesse fehlt, sondern weil ihnen häufig der Zugang fehlt und Informationen nicht altersgerecht vermittelt werden. Diese Erfahrungen machten für uns deutlich, wie notwendig es ist, digitale Inhalte verständlich, sensibel und inklusiv aufzubereiten – damit auch ältere Menschen sich sicher und selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen können.

Wir als Projektgruppe nehmen aus dieser Erfahrung nicht nur fachliches Wissen, sondern auch persönliche Eindrücke mit. Die Begegnung mit der Zielgruppe, die Teamarbeit und die direkte Rückmeldung haben uns gezeigt, wie wirkungsvoll und erfüllend es sein kann, sozialarbeiterisch intergenerationell tätig zu sein.

Eine fünfte Gruppe widmete sich dem Thema Umgang mit Krisen und Verlusten im Alter und führte hierzu im Riehler Treff zwei intergenerationale Gesprächsrunden durch. Dabei standen das Erkennen eigener Stärken und Ressourcen sowie Einblicke in unterschiedliche Lebensperspektiven im Mittelpunkt.

Im Juni 2025 hatten Frau Stenzel und Katharina Boeder außerdem die Gelegenheit, zentrale Gedanken und Erfahrungen aus dem Seminar im Rahmen eines internationalen Symposiums der International Association for Social Work with Groups (IASWG) vorzustellen. Unter dem Titel „Superfluous and Invisible?“ präsentierten sie in einem englischsprachigen Beitrag ihre Überlegungen zur Öffnung von Hochschulen nach außen und zur Entwicklung partizipativer Formate in der Lehre. Anhand des studentischen Projekts „Altersbilder“ wurde exemplarisch gezeigt, wie sozialraumorientierte und intergenerationelle Ansätze konkret in der Lehre umgesetzt werden können. Ziel war es, darüber ins Gespräch zu kommen, wie Studierende, Praxispartner:innen und Adressat:innen gemeinsam Ideen entwickeln und durchführen können, um sowohl die Entstehung neuer Lernräume als auch einen gesellschaftlichen Dialog zu fördern. Das Symposium bot hierfür eine gute Gelegenheit zum internationalen fachlichen Austausch.

Juni 2025